L’uomo del caffè e altre storie

Scritto da Eleonora Viganò in data Marzo 21, 2019

Si rimane a Kilwa Masoko per rallentare se stessi. Per bere un caffè, leggere, incontrarsi al locale come vecchi amici, mangiare un’aragosta, salutare i pescatori, sentire litanie calcistiche, festeggiare un derby, visitare le due altre Kilwa vicine. Non succede niente eppure succede tutto.

Quando chiedono cosa sia la felicità ripenso a un discorso avuto con un ragazzo tedesco, durante un nostro soggiorno sull’isola di Olkhon. Eravamo cinque viaggiatori indipendenti che si sono incontrati per il maltempo e lo stesso ostello. Ripenso a Olkhon perché è come Kilwa Masoko: quei luoghi senza niente eppure con tutto, dai quali non vuoi andare via anche se piove, se è tardi, se hai visto quasi tutto, se non sai cosa fare se non ridere e mangiare con chi gestisce l’ostello oppure andare a bere il caffè alla stessa ora nella piazza polverosa. Stavamo parlando della differenza tra joy e pleasure. Evidente per molti magari, ma per me non del tutto: non ci avevo mai riflettuto. Joy è la sensazione che si ha quando si conquista qualcosa con impegno, dedizione, capacità e fatica. Noi ne siamo in qualche modo gli artefici. Pleasure è appagamento e piacere senza nessuno sforzo: un gelato, le terme, una cena, un albergo di lusso, forse anche un concerto.

Kilwa Masoko – come Olkhon o Siem Reap e tante altri luoghi non luoghi della mia felicità – cosa sono stati?

Eleonora Viganò per Radio Bullets.

Photo credits: Eleonora Viganò

Il viaggio in Tanzania è ricco e intenso: scopritene tutte le tappe.

Se invece siete alla ricerca di ispirazioni di viaggio…

Prima della Tanzania, la nostra Eleonora Viganò ci ha raccontato la sua esperienza in Etiopia.

Vi ricordiamo inoltre che potete ascoltare il nostro notiziario quotidiano, a cura di Barbara Schiavulli, Paola Mirenda e Cecilia Ferrara con i Balkan Bullets.

Da non perdere questa settimana:

Uzbekistan, dove essere LGBT è illegale di Julia Kalashnyk. Essere omosessuali o transgender in Uzbekistan è ancora un reato. Perseguitate dallo Stato e vittime delle norme arretrate sociali, le persone LGBTQ stanno lasciando il paese per richiedere asilo nei paesi confinanti.

Gli approfondimenti di Sport con Giuliano Terenzi.

La rubrica Technomondo, con le più curiose e interessanti novità di scienza e tecnologie, raccontate con passione da Raffaella Quadri.

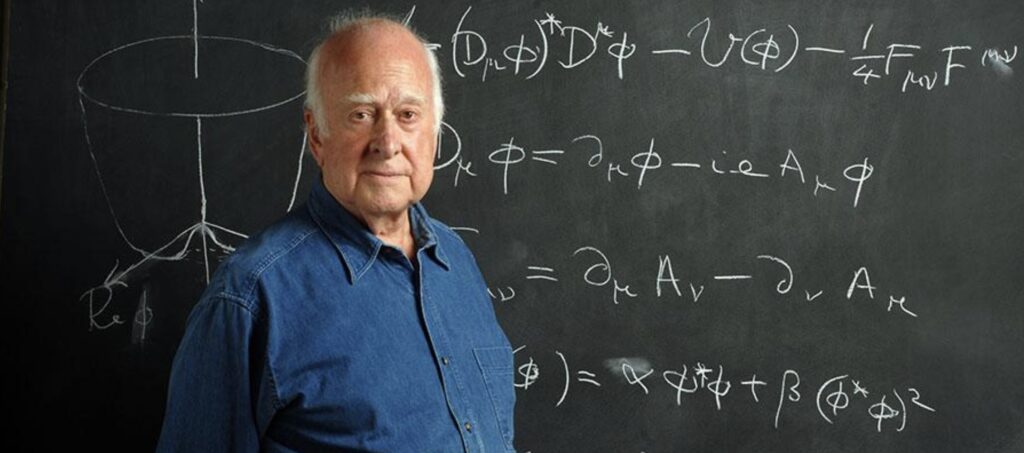

Ogni giorno l’uomo del caffè arrivava puntuale in una zona della piazzetta centrale: in fondo il centro di Kilwa Masoko non era così ben definito, non tanto per la sua grandezza, quanto perché era in realtà minuscolo. Arrivava al tavolino di legno, fisso, si sedeva su una delle sedie o panche – sempre di legno – mentre gli avventori occupavano gli altri posti alla spicciolata. Io ero quasi sempre già seduta, in attesa. Come se fossi stata lì per settimane o mesi: bastano pochi giorni per considerare un gesto come un’abitudine. L’uomo arrivava con le sue tazzine tutte diverse e un thermos azzurrino con qualche adesivo qui e là. C’erano zucchero e cucchiaini. Aveva un vassoio e due occhi azzurri, chiari e grandi come i piattini delle tazzine. Più che il colore era lo sguardo che ci permetteva di parlare senza che io conoscessi lo swahili né lui l’inglese o l’italiano. Qualche amico traduceva qualche parola. A volte mi avranno pure preso in giro o fatto qualche battuta sessuale, quasi di sicuro. I suoi capelli erano brizzolati: poteva avere 30 anni come 50, la pelle quasi secca, screpolata. Indossava, se ricordo bene, un cappellino da baseball, ogni tanto. Un giorno mi disse di volere una nostra moneta: in cambio mi avrebbe dato gli Schelling, «ma no, dai, te la regalo». La guarda, alza la testa è mi chiede «President?» indicando il profilo di Dante.

L’uomo del caffè non aveva lingua né età, era silenzioso, mentre gli avventori del piccolo tavolino basso da sei posti cercavano sempre di parlare con me alzando la voce, fino a che non me ne fossi andata. Stavo lì, alle sedici. Lo aspettavo come si aspetta un appuntamento. Non avevo niente da fare, a Kilwa. Riposavo, prendevo la bicicletta, andavo a bere il caffè nella tazza grande a 200 Schelling: lui ormai lo sapeva che a volte ne prendevo due.

Prima di quel momento, durante il pomeriggio, ero stata nel mio luogo preferito, in bici: la spiaggia dei pescatori. Ci si deve andare presto, per vedere qualcosa. Ci sono stata due volte: il giovedì e il venerdì, quando i pescatori – per lo più musulmani – sono pochi. Il mare era calmo e le maree rapide: tempo venti minuti e l’acqua prima lontana era già arrivata a riva, sotto le barche. Un ragazzo sembrava – dal corpo e dal tono di voce – poco amichevole con me. Gli uomini, mentre pesavano il polpo – 1 kg, 6mila Schelling, circa tre euro –, giocavano sulla mia età: 25, 27, 22… io, che ne avevo 35, li lasciavo fare, sorridendo. Il ragazzo scontroso, con l’etichetta della maglietta in mostra, era un “business man”.

«Compro il polpo dai pescatori e lo vendo a Dar» mi spiegò. Le donne, quando arrivava il pesce, lo facevano seccare, lo pulivano e lo cucinavano fritto nell’olio, così durava di più: il giorno prima una donna me ne aveva regalato uno, avvolto in carta di giornale. Si chiacchierava con voci sempre più accese: mi chiesero se sapessi chi fosse Francisco Totti. Sì, certo. Allora come in un rosario il business man sgranò nomi, in una litania dove mancava solo il “prega per noi”: Cannavaro, Allegri, Maldini, Conte, Ancelotti, mi cita Sheva, Kakà. Il ragazzo scontroso iniziò a sorridere con l’angolo della bocca, chiedendomi conferme che non sapevo dare: mi appuntai mentalmente di studiare il calcio, per il prossimo viaggio. Lui incalzava, io tenevo il passo. Si fermò per guardare il mio braccialetto blu del Cammino di Santiago, simile a uno che aveva anche lui.

«Santiago Bernabeu!», gridò di gioia.

Mi guardava di traverso, ma con il sorriso: «sit down, my friend».

Poi, agganciandosi a Balotelli mi disse: «io ho la pelle nera. Tu puoi parlare con me?».

Pensai ai frammenti che mi arrivavano dall’Italia, che poi ci è capitata, l’Italia, non abbiamo nessun merito o demerito. Non passò un secondo, nemmeno il tempo di rispondere, che mi chiese se fossi razzista.

Una sera, quando tornai dal mio giro, vidi la gente ammassata davanti ai televisori dei negozi, dei locali in cui si può mangiare qualcosa o bere un tè. Un paio di panchine erano piene, con gente seduta per terra, davanti allo schermo di un negozio di elettronica. La piazza era deserta, così come ogni attività che non fosse guardare la televisione. Si stava disputando il Dar Derby: il derby di Dar es Salaam tra Simba e Yanga (bianco rossi e giallo verdi). Mi fermai qui e là, tra varie tv e varie persone incuriosite dalla mia presenza. Mi spiegarono che si trattava del derby più importante di tutta la Tanzania, non solo di Dar. Un derby nazionale. Campioni in carica gli Yanga, Young African. I Simba, che in swahili significa leone, erano a occhio e croce la squadra sicuramente più tifata a Kilwa. Nacquero come distaccamento reazionario dagli Yanga e, per colori, nome e simpatia, decisi di tifare per loro. Mi invitarono a restare, fino alla fine della partita. Quel silenzio e quella assenza mi portarono a declinare l’invito per tornare nella mia stanza fino alla festa finale: clacson, urla, qualche trombetta, la gente nei locali a bere birra e a mangiare patatine. Il buio sempre lo stesso, tranne per qualche lampione. Aveva vinto il Simba e ne ero felice, senza un reale motivo. Qualcuno, che sa che sono italiana, mi ha urlato: «Ghighibùffo Ghighibùffo», chiedendomi al solito se lo conoscessi. Mi recai nel localino in cui ero stata a bere la sera prima, per caso, mentre cercavo al buio un posto in cui prendesse il cellulare, invitata da un ragazzo che viveva più a sud. Per cena ero andata a mangiare l’aragosta, in un ristorante tipico sulla strada principale, fuori dal centro di Kilwa. Avevo anche avuto i miei soliti problemi dell’ultimo minuto con il bancomat: avevo convinto un tizio a cambiarmi 50 euro fuori orario e un altro mi aveva portato avanti e indietro dalla banca in auto. Tutto un po’ alla buona, poco legale: mi ricordo che non potevo entrare in banca per controllare la banconota ma nemmeno avrei lasciato 50 euro in mano a uno sconosciuto.

Non sono mai stata così tanto corteggiata come a Kilwa, come in tutta la Tanzania: nella maggior parte dei casi una donna sola viene vista, purtroppo, come una turista sessuale. Spesso coglievo l’occasione per parlare con i Masai e la gente del posto, sapendo di dover stare sempre attenta. A Kilwa erano attenzioni e approcci differenti, a volte buffi, particolari: chi chiede a chi mandare l’application, chi mi lascia il numero, chi mi ripete beautiful offrendomi patatine fritte, un solo caso fastidioso ed esplicito.

A Kilwa mi sono sentita a casa. Ho riso, tifato, flirtato, incontrato le stesse persone per un tempo infinitesimo e lungo. Ho bevuto caffè servito dall’uomo senza età, senza parola, con gli occhi azzurri.