Afghanistan Giorno 3 – La paura dentro

Scritto da Barbara Schiavulli in data Giugno 13, 2021

Kabul – Sulla porta di casa, Marinà Nasiri guarda il suo unico maschio e mi dice «portalo via, portalo via con te». Non so se sta scherzando, ma le sue parole hanno il suono di una supplica. Un attimo prima, nella sua casetta a ovest di Kabul, aveva detto che era il suo figlio preferito perché è l’unico maschio e anche se infastidiva le sorelle non aveva il coraggio di sgridarlo. Lui non avrà più di cinque anni, circondato da quattro sorelle che se ne stanno buone e calme vicino alla mamma mentre lui salta qua e là come se dovesse intrattenere gli ospiti.

Per arrivare bisogna superare il quartiere hazara di Dashte Barchi, rivedere il posto dell’esplosione di ieri che per l’ennesima volta ha intriso di sangue la terra dell’Afghanistan. Lungo la strada la radio della macchina gracchia che i talebani hanno conquistato un altro distretto. Hanno avuto gioco facile, i militari afghani non hanno neanche combattuto: sono saliti su un elicottero in un distretto della provincia di Ghor e se ne sono andati.

La casa di Marinà è fatiscente, si entra da un cancello, con un terreno sconnesso che ha l’aria di una sorta di cortile con un albero in mezzo, ma dove in realtà non ci si può neanche sedere, da una parte la sua entrata e dall’altra quella della sua vicina che si sporge curiosa per capire chi sono questi stranieri arrivati dal nulla in una caldissima mattinata afghana dove il sole brucia attraverso i veli e i vestiti lunghi delle donne. All’entrata si lasciano come sempre le scarpe fuori, una miriade di scarpine sono ammonticchiati davanti alla porta di legno, segno che ad attenderci ci sono molti bambini. Varchiamo la soglia e ci tuffiamo in un’altra storia devastante, come se qui chiunque in questa città, masticasse pane e tragedia.

Marinà ci viene presentata da Madina, una ragazza meravigliosa ed efficiente che lavora per Nove Onlus, un’organizzazione italiana piccola ma concreta, che interferisce nelle vite difficili di molte donne e cerca di stravolgerle. Lo hanno fatto insegnando loro a guidare in un paese dove solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile anche solo sognarlo. Insegnano inglese, informatica e tante cose che possono permettere a ragazze e donne sole di prendere in mano la propria vita.

Marinà tre anni fa aveva un marito, non stava male, lui lavorava e non faceva mancare nulla alla sua famiglia. Poi un giorno, mentre guidava da Kabul a Jalabad, i talebani lo hanno ucciso insieme ad altri due colleghi. «Ora non posso neanche permettermi il latte per i bambini più piccoli», dice quasi vergognandosi di quello che ci racconta, seduta per terra alla maniera afghana su materassi logori, tappeti consumati e muri scrostati. Le mosche girano per la sala al ritmo di una rumorosa ventola che non fa altro che far girare più velocemente il caldo della stanza.

È tornata a vivere con i suoi perché in questo momento non ha un lavoro. In realtà è una delle poche centinaia di donne che a Kabul hanno imparato a guidare. Questo le ha permesso di lavorare per otto mesi come autista per il ministero della Difesa, trasportava merci, poi un taglio sul budget e lei e altri come lei sono stati mandati a casa. Prima per qualche mese aveva fatto la spazzina per la municipalità, ma non si viene pagati molto. Ora ha deciso di mettersi a studiare di nuovo perché ha intenzione di risollevare la testa e la propria vita. A Nove Onlus studia informatica e vuole far vedere ai suoi figli che studiare è l’unico modo giusto per uscire dalla povertà.

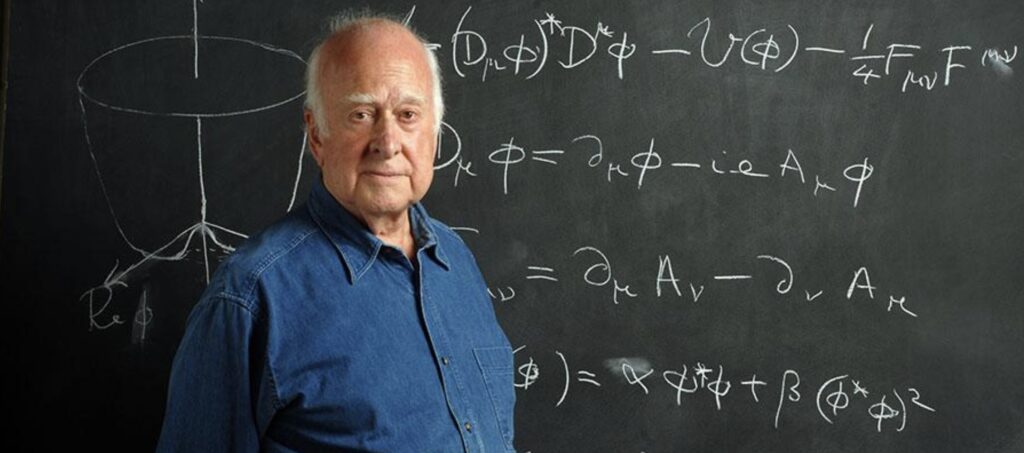

Non nasconde che sia una vita difficile, ma spera ardentemente in un futuro migliore. Anche se ha paura. Tutti hanno paura. Di dove vanno, di cosa fanno, di quello che potrebbe accadere oggi o domani, o tra sei mesi. «Ci sono esplosioni in continuazione, mi piacerebbe andare all’estero, mi piacerebbe salvare i miei figli, e nel frattempo lottiamo per sopravvivere. Non hanno più il padre, non possono perdere anche me». Fare l’autista per i militari le era piaciuto, e prima che ce ne andiamo, mi chiede se voglio vederla con la divisa che ha religiosamente conservato. Quando le diciamo di sì, sulla faccia le si allarga un grande sorriso. Torna dopo pochi minuti tutta orgogliosa come se avesse vinto una guerra. Trasuda tenerezza anche con indosso la divisa, quel pezzo di stoffa che ha rappresentato un momento della sua vita felice, perché manteneva la sua famiglia, perché era orgogliosa di sé stessa.

Marinà in divisa

Una roulette russa, la vita degli afghani. Degli afghani semplici, di quelli la cui vita sarebbe dura anche se non ci fosse la guerra, o adesso, anche il Covid.

Risaliamo in macchina e con Madina e Tarana si fanno chiacchiere leggere per non essere sopraffatti dalla situazione. E l’argomento favorito delle donne afghane sono i maschi. Non sei sposata? Madina si illumina, anche io non voglio sposarmi, voglio essere libera. Le spiego che in Italia ci sono tante possibilità, si può stare da soli, avere un compagno, una compagna, sposarsi. Le ragazze ridacchiano e ammettono che in Afghanistan a volte si trovano dei fidanzati, ma sono segreti fino a che la cosa non diventa seria e allora lo si dice alle famiglie. Nella maggior parte dei casi, invece, sono le famiglie a scegliere i futuri mariti, di solito cugini che conoscono da sempre ed è quasi naturale che finisca così. Nei casi peggiori, le famiglie povere danno le figlie giovani a uomini più grandi in cambio di una dote che permetta alle famiglie di campare o a persone che si prendono una giovane figlia per saldare un debito. In ogni caso non avere figli è quasi impensabile, forse più per un uomo che per una donna, che quando capisce che il mondo non si limita al matrimonio, comincia ad avere voglia di conoscerlo questo mondo tanto diverso dal loro.

Rientrati nel quartiere, l’imam Reza Berati ci accoglie a casa sua, non si cura che io non abbia il velo in testa e quando parla mi guarda dritto negli occhi. Ha visto forse troppe tragedie per preoccuparsi delle formalità, continua a ripetermi che è haram (proibito) dall’Islam uccidere innocenti. Ricorda che solo qualche giorno fa c’è stato un incontro tra leader religiosi afghani, pakistani, sauditi, egiziani e tutti hanno detto che uccidere persone innocenti è contro l’Islam. Non importa che siano i talebani, l’Isis o gli americani, chiunque uccide va contro l’Islam e sono tutti terroristi perché a nessuno di loro interessa chi muore.

quando parla mi guarda dritto negli occhi. Ha visto forse troppe tragedie per preoccuparsi delle formalità, continua a ripetermi che è haram (proibito) dall’Islam uccidere innocenti. Ricorda che solo qualche giorno fa c’è stato un incontro tra leader religiosi afghani, pakistani, sauditi, egiziani e tutti hanno detto che uccidere persone innocenti è contro l’Islam. Non importa che siano i talebani, l’Isis o gli americani, chiunque uccide va contro l’Islam e sono tutti terroristi perché a nessuno di loro interessa chi muore.

Le sue parole sono forti ma il suo corpo trascende tranquillità. «Siamo nelle mani di Allah», mi dice mentre mi mostra le foto delle due donne e delle sette vittime dell’attentato al minibus di ieri, le conosceva, una aveva appena trovato lavoro in una fabbrica ed era contenta. Un’altra è in ospedale con il 50% del corpo ustionato.

«Siamo così stanchi di assistere a tutto questo, ho celebrato i funerali di troppe persone». È arrabbiato? «Siamo tutto − mi risponde − arrabbiati, addolorati, tristi, soprattutto impotenti. La nostra comunità, quella azara, ha investito nella cultura e nello sport e abbiamo avuto successo. Abbiamo creduto che la parola potesse essere più forte, e invece abbiamo a che fare con gente con la quale non si può parlare. Ci vogliono deboli per poterci controllare».

Si sentono indifesi, molti vogliono armarsi, soprattutto i papà delle bambine della scuola, non troppo distante da dove siamo, nella quale l’8 maggio scorso tre esplosioni hanno ucciso 85 ragazze delle superiori. «Si può immaginare qualcosa di più orribile di questa? Uccidere i figli. Uccidere madri. Uccidere padri, ma che razza di persone si deve essere?».

Non ama gli americani ma pensa che il ritiro sia un errore. Si aspetta il ritorno dei talebani e la guerra civile. Molti credono che peggio di così non possa essere, «ma io temo che invece, possa accadere».

Berati è un leader religioso hazara, i suoi sermoni sono molto seguiti, ha 45 anni e ancora si ricorda bene gli anni Novanta quando c’erano i talebani al potere. «Ora è diverso, all’epoca molti paesi ci hanno accolto, ma adesso non ci vogliono più. Questo quartiere è povero, chi ha un po’ di soldi fugge, ma noi siamo incastrati qui, nella morsa di un governo che non ci protegge, di estremisti religiosi che ci vogliono distruggere perché siamo sciiti, dei Signori della Guerra che ci hanno sempre odiato e che ora siedono comodamente in parlamento». Dal 2015 1.200 hazara sono stati uccisi e 2.300 feriti.

Avete paura? E anche lui, come tutti, annuisce. «Abbiamo sempre paura. Attaccano, scuole, moschee, ospedali, autobus, se dici qualcosa che non piace, ti sparano. Alla mia moschea ho cinque guardie armate, e chiunque entra viene perquisito». Una volta era impensabile che un luogo sacro venisse colpito. Era impensabile che un ospedale o una scuola potessero essere un obiettivo. «Abbiamo paura? Certo, che abbiamo paura perché in questo paese, in questo momento, non esiste un solo posto sicuro».

Ti potrebbe interessare anche:

- Giorno 1 – Ritorno a Kabul

- Afghanistan Giorno 2 – Esplosioni, proclami e covid

- Afghanistan Giorno 5 – Uomini che rispettano le donne

- Il Charlie Chaplin dell’Afghanistan

- Afghanistan: celebrati i funerali delle vittime dell’attentato a due minibus

- Afghanistan: uccisi cinque operatori sanitari antipolio

- Il taxibus volante

- Afghanistan: di nuovo contatti con la delegazione talebana

E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta recandosi sul posto, potete darci una mano cliccando su Sostienici