L’industria degli armamenti e il complesso militare-industriale

Scritto da Pasquale Angius in data Febbraio 15, 2021

Ascolta il podcast

Nel 1938 in un comizio a Belluno pare che Benito Mussolini parlando della situazione politica internazionale chiedesse alla folla che lo acclamava: «Voi cosa volete, burro o cannoni?». La risposta della folla fu: «Cannoni». La propaganda del regime fascista aveva convinto gli italiani, o quantomeno una parte, che l’Italia fosse una grande potenza anche militare e che avrebbe avuto modo di giocarsi il suo ruolo tra i grandi d’Europa grazie all’abilità politica del Duce. Come andò a finire quella storia lo sappiamo tutti: gli italiani entrarono in guerra baldanzosi sperando in una rapida vittoria degli alleati germanici, ma si trovarono invischiati in una sanguinosa guerra mondiale nella quale i cannoni da noi posseduti erano o troppo antiquati o insufficienti, e anche a burro non eravamo messi bene.

L’alternativa tra investire risorse in armamenti per perseguire grandi progetti di conquista o in servizi civili e prodotti di consumo per migliorare il benessere della popolazione, si è sempre posta nella storia, per qualunque tipo di regime o di governo. Ma in realtà le cose sono un po’ più complesse. Una visione un po’ semplicistica ci porterebbe a pensare che basterebbe ridurre le spese per armamenti e guerre, riconvertendole in spese, per esempio, per sanità ed istruzione, e vivremo tutti felici e contenti. Cerchiamo di non equivocare, nessuno sta sostenendo che questa soluzione non sarebbe auspicabile: se volessimo ridurre il ragionamento allo slogan “più scuole e meno caserme”, saremmo i primi a sottoscriverlo!

Il problema è che l’industria delle armi, oltre a rispondere a esigenze che qualunque paese ha − la necessità di difendersi qualora attaccato − produce anche delle interazioni più articolate con il sistema economico nel suo complesso. Esiste, per esempio, un rapporto abbastanza stretto tra ricerca scientifica e tecnologica per finalità militari da una parte e il progresso scientifico e tecnologico dall’altra, che ha ricadute sulle produzioni civili. Facciamo qualche piccolo esempio.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la più grande tragedia dell’epoca moderna, un conflitto che ha causato più di 50 milioni di vittime e distruzioni immani, lo sforzo dei vari paesi per produrre armi sempre più sofisticate e decisive ha portato a grandi innovazioni tecniche: solo per citarne due, il radar e l’energia atomica. Il famoso Progetto Manhattan che riunì negli Stati Uniti alcuni dei migliori scienziati del pianeta, tra cui anche l’italiano Enrico Fermi, portò alla bomba atomica ma anche alla possibilità di utilizzare l’energia nucleare per scopi civili. Le ricerche fatte dai tedeschi nella loro base di Peenemunde dove lavorò Werner Von Braun, il padre della missilistica moderna, portarono alla produzione delle V1 e delle V2 le prime bombe teleguidate sganciate sull’Inghilterra, ma quegli studi servirono anche come base per sviluppare, nel dopoguerra, il settore della missilistica e dei voli spaziali.

Quindi, gli sforzi fatti in epoca bellica per fabbricare nuove e più potenti armi di distruzione ebbero ricadute benefiche, in epoca di pace, su numerosi settori dell’economia, grazie alle maggiori conoscenze scientifiche e alle migliorie tecnologiche che realizzate. La ricerca scientifica in campo militare ha in tutti i paesi industrializzati un ruolo centrale, e significativi sono i suoi impatti sull’economia. Questo tipo di ricerca ha oggettivamente un effetto di stimolo sull’innovazione tecnologica e quindi anche sull’aumento della produttività di un sistema industriale.

Negli USA il 30% degli scienziati e degli ingegneri che lavorano nel settore della ricerca e dello sviluppo operano in comparti che hanno in qualche modo attinenza con l’industria militare. Circa i due terzi delle attività di ricerca finanziate dal governo statunitense sostengono progetti che in qualche modo sono collegati con il Pentagono. Ci sono poi settori importanti, per esempio quello aerospaziale, nel quale risulta difficile distinguere le attività di ricerca che hanno finalità esclusivamente pacifiche da quelle che hanno finalità o risvolti di tipo militare.

Ma facciamo ancora un altro esempio importante. Nel 1969 l’ARPA, acronimo che sta per Advanced Research Project Agency, in pratica l’agenzia di ricerca del Pentagono, creò una rete di computer che fu chiamata ARPAnet e che aveva lo scopo di dare la possibilità agli ingegneri che lavoravano su progetti militari di condividere delle risorse di calcolo che erano per definizione limitate e molto costose. Successivamente fu inventato un protocollo per potersi scambiare messaggi che fu chiamato e-mail. Nel 1983 questa rete fu chiamata internet e collegava tra loro non più di 500 computer posizionati in laboratori militari e facoltà di informatica. Una delle caratteristiche principali di quella rete era il carattere anarchico delle connessioni e la ridondanza delle vie di collegamento: l’obiettivo dei costruttori era quello di creare una rete capace di resistere anche a eventuali attacchi nucleari. La mancanza di un centro di controllo e la ridondanza dei collegamenti avrebbe consentito la sopravvivenza della rete anche se una parte importante dei computer collegati fosse andata distrutta. Sarebbero comunque rimasti attivi links sufficienti per consentire una comunicazione tra i sopravvissuti. All’inizio degli anni Novanta l’invenzione, da parte di alcuni scienziati del CERN di Ginevra, di un nuovo protocollo chiamato http − hypertext transfer protocol − che consentiva di legare tra loro vari documenti, ha portato alla nascita di quello che è diventato in pochi anni il world wide web. Quindi quella che è stata la più grande invenzione tecnologica degli ultimi trent’anni, cioè internet, nasce da un’innovazione sviluppata in ambito militare, per esigenze militare, successivamente trasferita in ambito civile.

Ma c’è anche un altro problema che viene spesso taciuto o passato in secondo piano. Gli eventi bellici, la mobilitazione di risorse umane ed economiche per far fronte a un conflitto potenziale o reale, svolge anche una funzione di stimolo e di traino per l’intero sistema economico.

Facciamo un passettino indietro nella storia.

Come sappiamo, nell’ottobre del 1929 negli Stati Uniti ci fu una grave crisi finanziaria innescata dallo scoppio di una grande bolla speculativa a Wall Street. Il crollo dei valori di Borsa con la distruzione dei risparmi di milioni di cittadini americani, causarono la più grave crisi economica della storia statunitense. La produzione industriale crollò del 50%, decine di migliaia di aziende furono costrette a chiudere, numerose banche fallirono, più di 14 milioni di americani persero il lavoro e tutti gli interventi messi in atto dal Presidente Hoover per affrontare la crisi si rivelarono scarsamente efficaci.

Nel 1933 diventa presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosvelt il quale ispirandosi alle teorie di un brillante economista britannico, John Maynard Keynes, avvia quello è passato alla storia come New Deal, un vasto programma di spese e di investimenti pubblici per sostenere la domanda e rilanciare la crescita. L’idea che stava alla base di quelle politiche è che nelle fasi depressive del ciclo economico, soltanto l’intervento dello Stato può fare aumentare la domanda. Furono varati programmi di welfare e di sicurezza sociale per sostenere i redditi dei disoccupati e avviati grandi programmi di costruzione di opere pubbliche per creare nuovi posti di lavoro. Quelle misure ebbero un effetto decisivo ma non riuscirono a far tornare l’economia americana ai livelli pre-crisi. Soltanto alcuni anni dopo, quando, a seguito dell’attacco giapponese a Pearl Harbour, gli Stati Uniti entrarono in guerra e la spesa governativa crebbe a dismisura per affrontare le necessità belliche, le fabbriche ripresero a produrre a pieno regime e la disoccupazione sparì.

La fine della guerra e la conseguente smobilitazione e riduzione delle commesse belliche avrebbe precipitato il paese in una nuova recessione. A salvare l’economia americana fu il confronto politico-ideologico e militare con l’Urss che portò alla costruzione di un imponente complesso militare-industriale alimentato con enormi fondi pubblici. La corsa agli armamenti finì per creare un intreccio di interessi tra Pentagono, industrie private che producevano per la difesa e Governo che finanziava la ricerca, la produzione e mantenendo un apparato militare nel quale lavoravano, direttamente o indirettamente, milioni di americani. Prima della Seconda Guerra Mondiale l’esercito statunitense aveva all’incirca le dimensioni di quello di una piccola nazione europea, l’Olanda, e inoltre per affrontare le necessità di produzione in caso di conflitto si riconvertivano produzioni per scopi civili. Le nuove esigenze della Guerra Fredda, la necessità di costruire arsenali di armamenti sempre più sofisticati a cominciare da quelli nucleari, imposero la creazione di nuove aziende altamente specializzate e dedicate esclusivamente alle produzioni belliche. Si calcola che dal 1945 fino a oggi gli Stati Uniti spendano ogni anno mediamente il 7% del loro pil in spese militari, una cifra enorme che nel 2019 è arrivata a circa 1.000 miliardi di dollari.

La domanda che ci si potrebbe porre a questo punto è perché le risorse destinate al complesso militare-industriale non potessero essere reinvestite, per esempio, nella sanità pubblica: anche in quel caso un forte intervento statale avrebbe sostenuto la domanda. La spiegazione che hanno dato alcuni economisti di scuola marxista, come l’americano Paul Sweezy, è che se lo Stato intervenisse in settori come la sanità finirebbe per fare concorrenza alle imprese private che operano in quel settore. La creazione invece di un establishment militare non confligge con gli interessi delle aziende private, anzi, l’espansionismo e l’imperialismo militare protegge gli interessi delle aziende private, soprattutto le multinazionali che possono espandersi sui mercati esteri potendo contare anche sulla forza militare degli Stati Uniti.

Ma le critiche al complesso militare-industriale sono state mosse anche da personaggi insospettabili come il Presidente Eisenhower, un ex generale, il quale in un discorso nel 1961 mise in guardia contro l’indebita influenza che il complesso militare-industriale poteva esercitare sulla politica nazionale. Anche economisti di scuola liberale come John Kenneth Galbraith sostennero che, quella che lui chiamava la “tecnostruttura” militare-industriale oltre a influenzare la politica estera degli Stati Uniti finiva anche per indirizzare o distorcere l’economia nazionale, attraverso la distribuzione delle commesse industriali e attraverso l’indirizzamento e il finanziamento delle attività di ricerca.

Altri economisti hanno sottolineato come il settore della difesa, dipendendo esclusivamente da commesse pubbliche, sia di fatto sottratto alle regole della concorrenza lasciando ampio spazio a sprechi, cattiva allocazione delle risorse e anche a fenomeni peggiori come la corruzione.

Ma la creazione di un complesso militare-industriale, e quindi di un intreccio di rapporti e interessi tra governi, industrie private e apparati militari, ha anche degli effetti negativi non trascurabili che vanno oltre l’impiego di ingenti risorse economiche per alimentare questo complesso comportando anche altre distorsioni, a cominciare dal consolidamento di gruppi di potere e di pressione politica che potrebbero alterare il funzionamento delle istituzioni democratiche. Ci potrebbe essere una militarizzazione della politica estera e quindi una maggiore propensione a risolvere controversie internazionali, sia di natura politica che economica, ricorrendo a mezzi militari, perché se un governo ha destinato enormi risorse alla creazione e al mantenimento di un esercito e di un’industria bellica potenti, è evidente che li utilizzerà. La storia degli Stati Uniti, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, va oggettivamente in questa direzione. Siamo sicuri che le pressioni del complesso militare-industriale non siano state una delle ragioni principali che hanno spinto quel paese a intraprendere diversi conflitti, a cominciare dagli ultimi interventi in Afghanistan e in Irak? Siamo sicuri che per combattere una banda di terroristi feroci come al-Qaida fosse necessario invadere due paesi sovrani? Il tutto giustificato di fronte all’opinione pubblica fabbricando false prove o inventandosi l’ancor più incredibile teoria dell’esportazione della democrazia.

D’altra parte, piaccia o non piaccia, la supremazia militare degli Stati Uniti è stata anche una delle pre-condizioni della sua supremazia tecnologica, economica e politica. La supremazia del dollaro, come moneta di riferimento a livello internazionale, non deriva soltanto dalla forza dell’economia americana ma anche dalla sua forza politica e militare. Le cose si tengono assieme e quindi il fatto che gli USA posseggano e alimentino un complesso militare-industriale potente è condizione necessaria per mantenere la supremazia anche economica e politica.

D’altronde non a caso anche Putin in Russia, superata la fase di confusa transizione dal comunismo all’economia di mercato negli anni Novanta, dopo il dissolvimento dell’URSS ha puntato negli ultimi vent’anni a ricostituire anche in Russia quel complesso militare-industriale che esisteva ai tempi dell’Unione Sovietica, sia pure con dimensioni e ambizioni molto più ridotte. La Russia di Putin non è più una potenza globale, non se lo può permettere, ma è comunque tornata a essere una temibile potenza regionale. Anche la Cina, che ormai è destinata a diventare nell’arco di qualche anno la prima economia del pianeta, sta aumentando di molto le spese militari consapevole che se vorrà difendere le posizioni conquistate in ambito economico dovrà avere anche un credibile apparato militare.

L’industria bellica produce profitti e dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, ma è comunque un’industria strategica per qualunque paese intenda preservare la propria indipendenza e sovranità o voglia affermare la sua supremazia, sia a livello regionale che globale; in terzo luogo, la ricerca tecnologica fatta nel settore degli armamenti ha forti ricadute anche sul progresso tecnico e scientifico complessivo di un paese. Questo sistema, difficilmente districabile, di interessi, investimenti, ricerca, innovazione, profitti, è la ragione principale per la quale sia molto difficile opporsi e condurre battaglie politiche ed etiche per ridimensionare l’industria degli armamenti nonostante le mobilitazioni, gli appelli, le inchieste giornalistiche. Il fatto che sia difficile non significa comunque che non lo si debba fare, anche perché vedere, per esempio, che il Governo italiano vende navi da combattimento all’Egitto dopo i casi Regeni e Zaki, sinceramente fa girare le scatole a chiunque abbia un minimo di sensibilità umana e sociale.

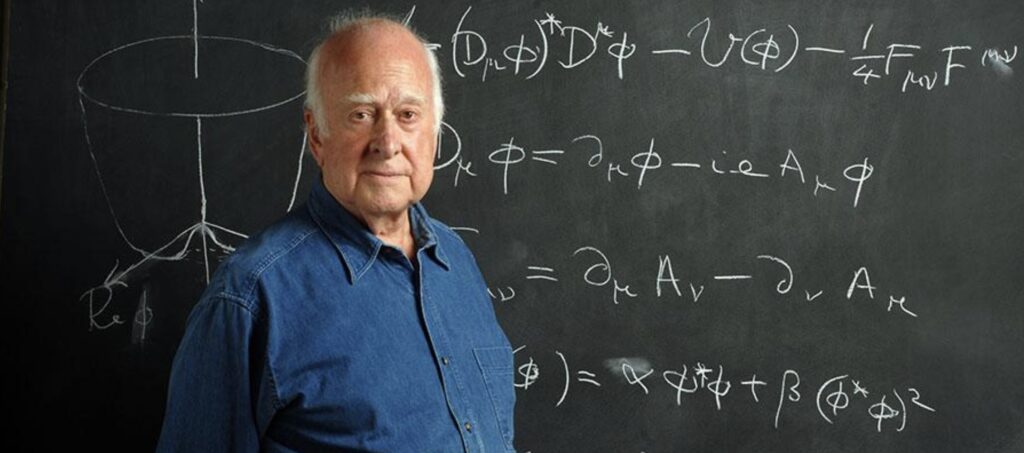

Foto di copertina: Carlos Andrés Ruiz Palacio from Pixabay

Ti potrebbe interessare anche:

- I paesi africani sono pronti al vaccino anti-covid?

- Non sono morta

- ¡Bienvenido Biden! Sfide & speranze per l’America Latina

- Il business della guerra

- Myanmar o Birmania?

- Cugini di Recovery

- TPI: una decisione storica

- La rivincita delle parole: resistenza. Il caso delle donne russe e bielorusse

- Una casa nel Forum globale

- Che fine ha fatto la principessa Latifa?

- Roba da marziani

- Siria: dopo sei mesi rilasciato giornalista

- Giappone, ci risiamo: leader di partito invita le donne alle riunioni. Purché “stiano zitte”

- Tic Tac: la mezzanotte del mondo

E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta recandosi sul posto, potete supportarci andando su Sostienici