L’economia dopo il coronavirus

Scritto da Pasquale Angius in data Giugno 29, 2020

Cosa accadrà all’economia nazionale e internazionale nei prossimi mesi?

Quando, si spera, saremmo riusciti a superare l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del coronavirus? Molti saranno i risvolti economici di questa crisi epocale ma noi partiamo da un’osservazione elementare che ognuno di noi ha fatto nelle settimane passate: la mancanza di mascherine e più in generale di materiali sanitari, da quelli protettivi come tute, occhiali, caschi e macchinari per le terapie intensive, ma anche reagenti per processare i tamponi effettuati.

Invece di leggere prova ad ascoltare: la musica e la narrazione renderanno l’esperienza più coinvolgente

Abbiamo scoperto che le difficoltà di approvvigionamento di molti di questi dispositivi derivava da un fenomeno di cui avevamo sentito parlare spesso negli anni passati…la delocalizzazione…ma ci sembrava un fenomeno astruso. Vedevamo ogni tanto al telegiornale operai che salivano sui tetti dei loro stabilimenti, perché da un giorno all’altro la proprietà aveva deciso di chiudere quelle fabbriche, anche se producevano profitti, per trasferire la produzione all’estero nell’Est Europa, in Nord Africa, in Asia o in Estremo Oriente.

Le mascherine

Le mascherine, per esempio, un prodotto semplice da produrre, con un costo basso, venivano fabbricate in paesi asiatici: Cina, India, Pakistan, Bangladesh per una ragione semplice: era più conveniente produrle in paesi nei quali i salari dei lavoratori costano qualche centinaio di Euro al mese, dove le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sul lavoro minorile, sulle regole ambientali sono più lasche rispetto al nostro paese. Produrre una mascherina in Italia poteva costare 1 Euro a pezzo, produrla in Cina costava 10 centesimi al pezzo, anche aggiungendoci 5 centesimi per il trasporto dalla Cina all’Italia, alla fine si risparmiavano 85 centesimi a mascherina. In un’ottica di tipo economico è una scelta razionale. Se l’unico criterio di riferimento è il prezzo non c’è dubbio che sia più conveniente produrle in Estremo Oriente. È questa la ragione per cui quella che gli economisti chiamano la supply chain, la catene dell’offerta o dell’approvvigionamento, si è allungata un po’ in tutti i settori.

Ma ci sono anche altre ragioni. Torniamo all’esempio che facevamo prima: Operai che salivano sui tetti per protestare, aziende che producevano utili ma decidevano di delocalizzare la produzione di qualunque cosa: elettrodomestici, prodotti agroalimentari, abbigliamento, verso altri paesi. Ma perché i proprietari o più spesso il management faceva questo genere di operazioni che sembrerebbero illogiche. Proviamo a spiegarlo. Prendiamo l’esempio di un’azienda multinazionale che produce elettrodomestici in Italia che poi in buona parte vende sul mercato italiano. Improvvisamente arriva l’annuncio che la produzione verrà spostata, supponiamo in Polonia, o da qualunque altra parte. Certamente in Polonia gli operai costano meno e quindi l’azienda risparmierà sui costi di produzione ma ci possono essere anche altre ragioni. Per esempio il governo polacco può offrire incentivi molto generosi alle aziende estere che si installano in quel paese e assumono manodopera. Per esempio possono mettere a disposizione gratuitamente i terreni o gli stabilimenti, oppure possono fornire incentivi di tipo fiscale come una tassazione molto bassa sugli utili aziendali per i primi dieci anni, oppure fornire un sussidio finanziario per ogni lavoratore assunto e via di seguito. Quindi una seconda ragione è determinata dal fatto che c’è sui mercati internazionali concorrenza tra i vari paesi per attirare gli investimenti delle aziende. Ma ci possono essere anche altre ragioni.

Spesso queste aziende sono quotate in Borsa e nel momento stesso in cui annunciano che spostano un insediamento produttivo da un paese come l’Italia a un altro paese dove, grazie ai costi minori e agli incentivi, realizzeranno profitti maggiori, cosa succede? Succede che il valore delle azioni di quelle aziende aumenterà. Se si presume che la redditività dell’azienda aumenta, aumenterà il valore delle sue azioni. Ma a questo punto si innescano ulteriori meccanismi. Spesso la remunerazione dei manager è costituita da una parte fissa e da una parte variabile. La parte variabile il più delle volte è legata all’andamento del titolo azionario di quell’azienda oppure è direttamente costituita da cosiddette stock options, in pratica azioni di quell’azienda. Quindi i manager saranno incentivati a fare queste operazioni di delocalizzazione produttiva anche perché ci guadagnano, spesso, parecchi soldi. Quindi, riepilogando, quella che per gli operai di quella fabbrica e per l’opinione pubblica può sembrare un’operazione irrazionale, se quella fabbrica produce utili perché bisogna delocalizzarla, in realtà dal punto di vista dei manager, e dei proprietari, gli azionisti, è un’operazione economicamente razionale, perché loro ci guadagnano.

I paradossi dell’Economia

Come vedremo l’economia è piena di questi chiamiamoli paradossi o forse sarebbe meglio chiamarli conflitti d’interesse. Ma ora torniamo a fare un altro esempio, precedentemente abbiamo parlato di mascherine, un prodotto semplice, ora parliamo invece di un prodotto molto complesso come per esempio un’automobile.

Uno dei maggiori produttori di automobili al mondo è la Germania. In realtà in Germania si svolge soltanto una parte della produzione. Sicuramente progettazione e design di un’auto tedesca vengono fatte in Germania ma poi ci sono i vari componenti del motore e della carrozzeria e qui si ricorre a fornitori esteri. Per esempio per i freni si può ricorrere alla bergamasca Brembo, leader mondiale nella produzione di questi componenti. Per i vetri magari si ricorre a un produttore spagnolo, per l’acciaio della carrozzeria si ricorre a un’azienda indiana, per le gomme si ricorre a un’azienda cinese e via di questo passo. In pratica per produrre un manufatto complesso come un’automobile ci sono centinaia se non migliaia di componenti, e si va a ricercare, in ogni angolo del pianeta, per ogni singolo componente, il produttore più affidabile e più conveniente. Questo significa che la cosiddetta supply chain si allunga a dismisura ma allo stesso tempo allungandosi diventa anche molto fragile e vulnerabile. In una realtà produttiva sempre più interconnessa basta una crisi causata da una guerra, da un virus, da un evento catastrofico naturale come un terremoto o uno tsunami ed ecco che la supply chain si spezza, si frantuma con conseguenze devastanti. Per capire il meccanismo potremmo pensare alla supply chain come una serie di pezzi del domino messi l’uno a fianco all’altro se ad un certo punto un pezzo cade si trascina dietro la caduta di tutta una serie di altri pezzi. Ora, normalmente, se la catena di approvvigionamento si interrompe in un certo punto, per esempio per una crisi politica, si può riaggiustare in tempi rapidi spostandosi in un altro paese o in un’altra area del mondo e sostituendo i vecchi fornitori con fornitori nuovi. Ma, se, come è successo con l’attuale crisi pandemica causata da Covid 19 la crisi è mondiale, il risultato è che una volta utilizzati i pezzi, solitamente pochi, tenuti a magazzino, si interrompe la produzione.

Riorganizzare le catene produttive

Una delle conseguenze molto probabili di questa pandemia sarà che nel futuro occorrerà riorganizzare la catene produttive, soprattutto per determinate produzioni strategiche, per esempio quelle sanitarie, e quindi le supply chain andranno accorciate. Questo significa che tutta una serie di produzioni che negli anni passati sono state delocalizzate per esempio in Estremo Oriente, verranno rilocalizzate nei paesi europei e in Italia. Questo fenomeno che si chiama reshoring è l’esatto contrario della delocalizzazione. Un nuovo fenomeno economico al quale assisteremo nei prossimi anni sarà l’accentuarsi, soprattutto in alcuni settori, del reshoring.

Ma qui entra in campo un altro ragionamento. Le delocalizzazioni produttive erano spinte da un pensiero dominante che valutava come costi di un prodotto esclusivamente i costi di produzione. L’esempio che abbiamo fatto prima. La mascherina conviene produrla in Cina perché lì gli operai sono pagati un quarto che in Italia, e si rispettano meno le norme ambientali.

Ma questo modo di valutare i costi di un prodotto è estremamente semplicistico oltre che discutibile. Questo modo di valutare i costi dà forma a una sorta di strabismo logico. Per esempio la delocalizzazione di una produzione in Estremo Oriente che porta alla chiusura di una fabbrica in Italia ha, per il nostro paese, notevoli costi sociali che per noi sono anche costi economici. Ci sono centinaia di lavoratori che perdono il loro lavoro e quindi il loro reddito, che dovranno essere sostenuti dalla collettività ricevendo dei sussidi che provengono dalle tasse che tutti paghiamo allo Stato. Inoltre se un’azienda si trasferisce all’estero lo Stato perderà le entrate fiscali che derivano dalla tassazione di quell’attività. Ma ci sono anche altri costi e quindi altre perdite, potremmo dire più immateriali. Gli operai che lavoravano in quella fabbrica avevano un loro know how, avevano una loro professionalità, sapevano cioè come fare a produrre quel determinato bene. Nel momento in cui vengono licenziati e debbono magari cambiare lavoro quella loro professionalità, quel loro saper fare va disperso, spesso per sempre. E questo è un costo per la società nel suo complesso.

Ma ci saranno altre perdite, per esempio per i fornitori di quell’azienda, da chi gli vendeva materiali e prodotti, a chi gli forniva servizi, a chi gli trasportava le merci, tutti fornitori ai quali verrà a mancare un cliente. E quindi perderanno fatturato e guadagni.

Potremmo andare avanti ma il concetto che vogliamo far comprendere è che una visione potremmo dire troppo “economicistica” o troppo “aziendalistica” ci porta a non considerare questi costi ma a vedere come unico costo, quello di produzione, il costo che interessa direttamente il proprietario dell’azienda o il manager che la gestisce e ha l’input, la direttiva di far quadrare i conti, di far quadrare i bilanci e che quindi guarda ai costi con una lente distorta dove l’unica variabile che si prende in considerazione è quella del costo di produzione.

Ma avere come unico parametro di scelta il costo di produzione aziendale ci porta a correre seri rischi. Perché se arriva una pandemia come quella attuale scopriamo che aver risparmiato sui costi di produzione delle mascherine ha finito per mettere a repentaglio la vita di molti sanitari che non avevano dispositivi di protezione sufficienti.

Cosa ci dice questa tragica esperienza?

Ci dice che forse dobbiamo allargare i nostri orizzonti e valutare i costi e i benefici economici in termini più complessivi, più strategici e meno miopi. Allargare l’orizzonte significa imparare a guardare la foresta e non più soltanto il singolo albero. Forse il profitto aziendale non può essere, sempre ed ovunque, l’unico criterio in base al quale organizzare la nostra vita e le nostre attività.

Ma a questo punto sorge spontanea la domanda? Come mai siamo arrivati a questo punto? Qualcuno ha già la risposta pronta: è la globalizzazione! In realtà non è così, la globalizzazione c’è, è un dato storico ma c’entra poco. La ragione per la quale abbiamo deciso, o meglio le élite politiche ed intellettuali hanno deciso che l’unico parametro di riferimento dovesse essere il profitto aziendale, dovesse essere, per usare un termine più generale e generico, il mercato, è una ragione esclusivamente di carattere ideologico. Le teorie neoliberiste che hanno dominato negli ultimi trent’anni hanno imposto come unico paradigma quello del profitto aziendale e quindi del costo aziendale. Ma qui il discorso diventa più complicato e articolato e lo affronteremo nei prossimi appuntamenti.

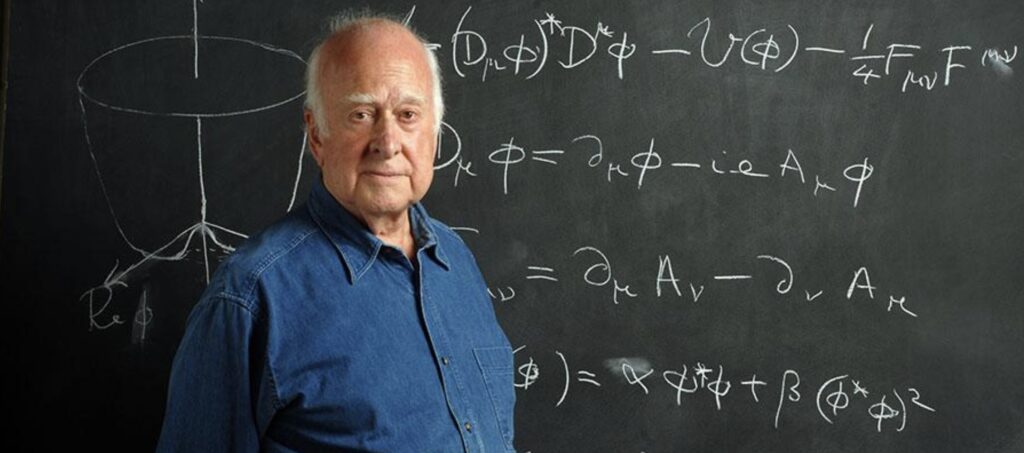

Foto di copertina: Elliot Alderson from Pixabay

Ascolta/leggi anche:

- L’arte di stare soli di Raffaella Quadri per la rubrica Technomondo

- La terra promessa di Barbara Schiavulli

- La storia dell’igumeno ribelle di Julia Kalashnyk

- EstraDati: No DAD? A scuola per posta di Massimo Sollazzini

- Una libro sul comodino: Un singolo passo – Valentina Barile

- Inverno di plastica

- EstraDati – Com’è bimba Venezia di Massimo Sollazzini per la rubrica Approfondimenti

- Onda Lunga – La rassegna stampa delle funambole, di Le Funambole per la rubrica Le storie di Clarissa

- Bielorussia, la campagna elettorale più sporca nella storia del Paese di Julia Kalashnyk, da Kiev, per la rubrica Diario dall’est Europa e dal Caucaso

- Diario di viaggio – I due giorni da Ussita ad Arquata di Alice Corte per la rubrica Approfondimenti

- Ep.0 – Raccontare l’economia di Pasquale Angius per la rubrica Approfondimenti

- Altro che furia iconoclasta sulle statue: la “rabbia è un dono”

- L’appuntamento quotidiano con i nostri notiziari

- e con le ultime notizie da tutto il mondo

E se credete in un giornalismo indipendente, serio e che racconta dai posti, potete sostenerci andando su Sostienici